山崎佳代子(やまさき・かよこ)

詩人、翻訳家。元ベオグラード大学文学部教授。1995年より10年間、ベオグラード難民支援団体Zdravo da steで詩のワークショップを展開。難民となった人々の聞き書きをまとめた本に『戦争と子ども』(西田書店)がある。詩集に『黙然をりて』(書肆山田)他。翻訳書にダニロ・キシュ『若き日の哀しみ』(東京創元社)他。エッセイ集に、『パンと野いちご』(勁草書房)、『ベオグラード日誌』(書肆山田)、『そこから青い闇がささやき』(ちくま文庫)他。近著に『ドナウ、小さな水の旅 ベオグラード発』(左右社)がある。

遊びを取り戻すことは、「生きる」を取り戻すこと

──AA

山崎さんは、1979年から旧ユーゴスラビアに渡り、結婚、子育てを経て、ベオグラード大学の教員の仕事が始まった頃に国家の解体を経験されます。内戦時には難民の方にそれぞれの民族の食や伝統、暮らしぶりや遊びなどの聞き書きを行い、また、難民支援団体に参加して詩を用いたワークショップなどを行ったそうですね。民族紛争という複雑で過酷な状況下で生きる難民の人々に詩やアートが果たした役割についてお伺いしたいと思っていますが、まずはどういう経緯で聞き書きやワークショップを行うようになったのでしょうか。

山崎

まず、ユーゴスラビアの解体についてお話ししましょうか。ユーゴスラビアという国は、中世からつながる歴史を背景に、セルビア、クロアチア、スロベニアの3つの民族が共存していた多民族国家でした。しかし、東西冷戦が終結して世界的に社会主義体制が崩れる中で、民族や宗教による違いが強調されるようになってしまいました。1991年に内戦が始まると、現在のクロアチアに伝統的に暮らしていたセルビア人が土地を追われて難民になり、さらに92年からボスニアヘルツェゴビナでもやはり同様の内戦が起こり、多数の難民が生まれてしまいました。

そのとき私が直面したことは、メディアのあり方の問題でした。紛争地でセルビア人が大変な迫害に遭っているときにそれが報道されず、多国籍軍も守ってくれない。そんな状況下で、彼らの安全な生活圏が奪われていくのを目の当たりにしました。

今のウクライナやガザで起こっていることにも通じると思いますが、戦争はどちらが正しいかを簡単に言えるものではありません。しかし、国というものは、正しさを主張するストーリーをつくり、そのステレオタイプなストーリーからはみ出すものを全部排除してしまいます。ですから、聞き書きを始めたのです。最初は日本の新聞記者がベオグラードに取材にきたときに通訳をしたのがきっかけでした。その通訳のメモを手がかりに市民の立場から戦争について書くことを始めました。

そうこうしているうちに、難民になった子どもたちのためにユニークなワークショップをしている支援グループの存在を知りました。そこでは、児童心理学者や発達心理学者が中心となって、子どもと一緒に絵を描いたり、演劇や音楽などを取り入れたり、いろいろなことをしていると。それで、話を聞きに行ったんですね。

──AA

山崎さんの本*1にも登場する、心理学者のベスナ・オグニェノビッチさんが始められたZdravo da ste (ずどらぽ・だ・すて)*2ですね。

*1『そこから青い闇がささやき』(ちくま文庫)他

*2 ごきげんよう、こんにちはの意

山崎

はい。ベスナさんは、ロシアの発達心理学者ビゴツキーの理論を実践に取り入れている方で、もともと保育士を養成する大学で教えていた人でした。

最初に会ったときに、難民生活の恐ろしさは、自分というアイデンティティが消失し、ただの〝難民〞だけになってしまうことだと話してくれました。元は教師や看護師をしていたような人たちが、名前を尋ねると「私は難民だ」となってしまうと。

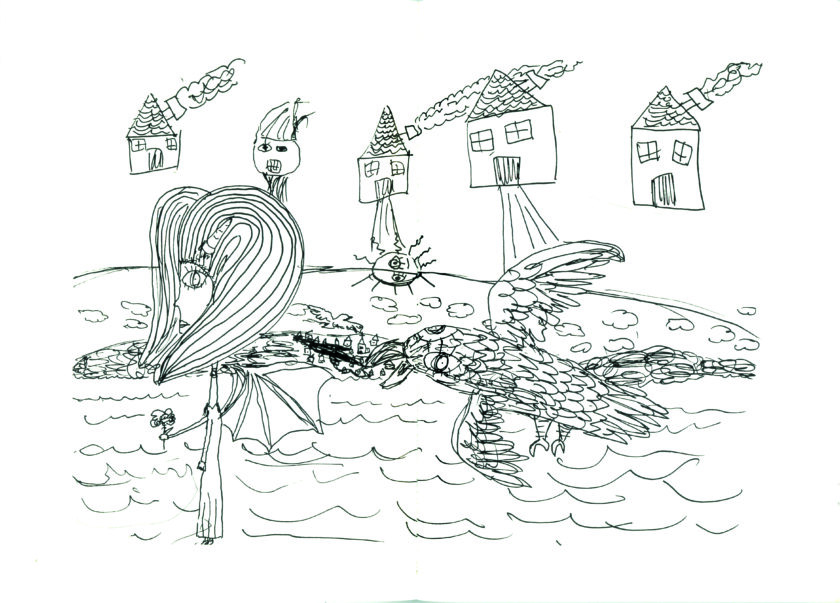

1999年3月から78日間続いたNATOによるセルビア・モンテネグロへの空爆。外出が制限される中、当時12歳になる息子、山崎光さんが描いていた絵。後に光さんは、「お話を作り出すような感じ」だったと回想している。子どもは遊ぶ力を発揮して、苛烈な状況をたくましく生きていく。 図版:山崎光・山崎佳代子『戦争と子ども』(西田書店)より

1999年3月から78日間続いたNATOによるセルビア・モンテネグロへの空爆。外出が制限される中、当時12歳になる息子、山崎光さんが描いていた絵。後に光さんは、「お話を作り出すような感じ」だったと回想している。子どもは遊ぶ力を発揮して、苛烈な状況をたくましく生きていく。 図版:山崎光・山崎佳代子『戦争と子ども』(西田書店)より

1999年3月から78日間続いたNATOによるセルビア・モンテネグロへの空爆。外出が制限される中、当時12歳になる息子、山崎光さんが描いていた絵。後に光さんは、「お話を作り出すような感じ」だったと回想している。子どもは遊ぶ力を発揮して、苛烈な状況をたくましく生きていく。 図版:山崎光・山崎佳代子『戦争と子ども』(西田書店)より

1999年3月から78日間続いたNATOによるセルビア・モンテネグロへの空爆。外出が制限される中、当時12歳になる息子、山崎光さんが描いていた絵。後に光さんは、「お話を作り出すような感じ」だったと回想している。子どもは遊ぶ力を発揮して、苛烈な状況をたくましく生きていく。 図版:山崎光・山崎佳代子『戦争と子ども』(西田書店)より

1999年3月から78日間続いたNATOによるセルビア・モンテネグロへの空爆。外出が制限される中、当時12歳になる息子、山崎光さんが描いていた絵。後に光さんは、「お話を作り出すような感じ」だったと回想している。子どもは遊ぶ力を発揮して、苛烈な状況をたくましく生きていく。 図版:山崎光・山崎佳代子『戦争と子ども』(西田書店)より

1999年3月から78日間続いたNATOによるセルビア・モンテネグロへの空爆。外出が制限される中、当時12歳になる息子、山崎光さんが描いていた絵。後に光さんは、「お話を作り出すような感じ」だったと回想している。子どもは遊ぶ力を発揮して、苛烈な状況をたくましく生きていく。 図版:山崎光・山崎佳代子『戦争と子ども』(西田書店)より

──AA

なるほど。その人がやってきたことや自分らしさがすべて消され、「難民」と括られてしまうのですね。

山崎

ですからアイデンティティを取り戻すには、まず名前なんですね。親の多くは子どもに名前を付けるときに、愛情や希望を込めますよね、つまり、名前というものは、親兄弟のつながりの象徴。それを取り戻すことがまずひとつ大切なのだというお話しでした。

それから、彼女は子どもに遊び場を取り戻すことが大切だとも言いました。これは、ベスナさんがビゴツキー理論の実践家として、ある難民センターに入ったときに、暗い顔をした大人たちとは対照的に生き生きと遊ぶ子どもたちの様子をみて発想した仮説がもとになっています。

ビゴツキーは若くして亡くなりましたが、その理論は、子どもは自由な遊びの場があれば、自分の実際の年齢よりも少し上の人が行うことを遊びの中で演じられて*、またその中で成長する。だから、自由な遊び場を与えることが大事だ、というものです。

つまり、通常であれば子どもは親のやっていることを模倣して育つわけですけれども、親は戦地に行ったパートナーが帰ってこないなどの心配事で胸がいっぱいになってしまい、子どものお手本になることができなくなります。そういうときは、子どもの側に遊びの空間を取り戻してあげれば、子どもは生きる力や生き抜く力を自ら育み、悲惨な状況を変えるイニシアチブを発揮できる。それがベスナさんが発見した仮説でした。

彼女はその仮説をもとに支援団体を立ち上げ、希望者を募り、難民センターで遊びの要素を取り入れたワークショップを始めました。私もそのワークショップを見学し、すっかり虜になってしまい、メンバーに加えていただきました。

*演じるとは、例えば、お母さんごっこで小さな子どもが母親の役目を演じながら、大人に成長する日の準備をしているようなこと。ひとり遊びではなく、仲間たちの「輪」があり、そこで絶え間ない相互関係が生じているという点が重要。

内側に抱えている気持ちを 芸術の力でときほぐす

──AA

山崎さんは、そのワークショップで谷川俊太郎さんの詩を読まれたそうですね。

山崎

当時、谷川俊太郎さんの詩をセルビア語で初めて翻訳したこともあり、谷川さんの詩集『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』 に収められた連作、「ポール・クレーの絵による『絵本』のために」から、「黄金の魚」という詩を使い、日本語とセルビア語を交えてワークショップをしていました。ズラティボールという山岳地帯にある難民センターに行ったときのことをお話ししましょう。

──AA

お願いします。

山崎

その難民センターは、もともと国民休暇村のような場所でした。男性は戦闘員として戦場にいますから、そこには子どもと女性たちが集められていました。

谷川さんの詩を読むワークショップを行ったところ、ある年配の女性が「私は今日はできない」とおっしゃったのです。理由を聞いたら、「息子が故郷で戦死してしまった。息子を失った日に歌をうたい楽しいときを過ごすわけにいかない」と言って、みんなの輪に入らなかったんです。だけど彼女は、百人くらいが集まるワークショップの場に来てくれました。それはとても驚くべきことだと思いました。

ワークショップは、まず大きな輪になりお互いの名前を呼び合ったりしながら小さいグループに分かれ、また大きな輪に戻るのがひとつの流れでした。小さな輪になったときに、戦地でお父さんを亡くしているヴェリボル(=大きな松)という男の子がいました。はにかみ屋さんですごく内気な子でしたけれど、名前をきっかけにお喋りが始まり、絵を描いたり詩を読んだりしているうちに、だんだん打ち解けてきたんですね。息子を失った女性はその様子をじっと見ていました。

最後に大きな輪になり、自分の好きな詩を読むというときに、彼女が輪の中に入ってくれて、20世紀初頭の有名な詩人の詩を何も見ずにスラスラとそらんじ、とても高い教養と文化を持っている方だということがわかりました。 最後に誰かにプレゼントしたい言葉をひと言ずつお願いしたところ、彼女は「我が息子よ」と言ってくれました。詩を読むことで、彼女が抱えている気持ちを自然な形で分かち合えました。忘れられない経験でしたね。

──AA

詩を読むことには、心を開く何かが詰まっていますね。

山崎

このワークショップで重要なのは、大きな輪と小さな輪というフレームをつくれば、あとは自由に中身を変えられる点でした。ですから私もワークショップをデザインするときは、まずは黙読してもらい、それから声に出したり体を動かして遊んでもらうことを考えました。でも、デザインできるのはそこまでです。それぞれが詩を自分の中に取り込んだときに、一人ひとりの内側に広がっていく世界があるのです。それが他者の内面世界とつながったときに人と人のつながりをとても豊かにしてくれるという場面に何度も出会いました。その輪から自分の時間に還ったときに、いかに私たちが芸術によって勇気づけられているのかを考えさせられました。

芸術には詩を書いたりうたったり作曲したり演じたりと、いろいろな手段がありますけれど、それらが画家や作曲家、演劇家といった限られた人たちだけに与えられた特殊な技能なのではなく、その力は私たち一人ひとりの中に潜んでいて、水を飲んだりごはんを食べたり光を浴びることと同じレベルで、大切な行為だとも実感しました。

──AA

私たちは小学校の図画工作との連携授業で、子どもたちと一緒に造形や絵を描く活動をすることがあります。そこでは、子どもたちの生き物としての、原初的な生き生きとした可能性を感じると同時に、子どもをとりまく今の社会が子どもたちの人間としての可能性を矮小化してしまっているように感じることがよくあります。

山崎

一般的に教育というと、まず目的があって、そこに向かって学んでいくという発想が中心にあると思うのですが、目的や大きな流れを決めてしまうと必ず見えなくなることがあります。それは、例えば一人ひとりの自由や感性といったもの。芸術は、そういう見えなくなるものをもう一回認識したり、拾い上げたり、大切だと認識して、みんなに伝える繊細さを持っていると思います。私は芸術の素晴らしさは、多義性だと考えます。例えば、ピカソのゲルニカを見たときに、見た人それぞれがそれぞれに違う繊細な感じ方を持つのではないでしょうか。たとえゲルニカの背景を知らない人でも悲しみや怒り、生きる喜びがいろいろ混じり合っていることがわかる。

そして、私たちの生きている世界もそういうものだと思います。それこそ私たちのアイデンティティがいろいろな意味でできた花束みたいなものだとすれば、その中に私たちの計り知れないような悲しみや喜び、また可能性があるかもしれない。そのように人間にはいろいろな複雑な面があるからこそ、寛容性もあるのであって、だからこそ許し合うこともできるものだと思うんですよね。

──AA

しかし、先ほどおっしゃったように、今の教育や社会のあり方は、目的に合うことが正解であり、目的に合わないと排除されがちです。だからこそ、造形や絵を描くこと、詩や物語を書くなどのアートを通して、曖昧さや不確実さ、複雑さの中にある可能性を考えたいように思います。

山崎

それは、他者とどういうふうにつながるかということも関係してくると思います。今、日本では人間関係をつくれない人がすごく増えていると思うんですよ。挨拶ができなかったり、恥ずかしがって最後まで話さなかったり。少し話せば、すごく本を読んでいて感性も豊かな方だとわかるのに、どういうわけか心をすぐに開けない方が増えていますよね。 その理由のひとつとしては、日本の社会がすごく精密にできているからだと思います。大人数が効率よく動くような仕組みになっていて、みんなと同じようにきちんとすることや能率が求められていますよね。自己を抑制し、リラックスできない雰囲気があります。また、他者に対してきめ細やかな反面、緊張している人も多い。日本の個人主義は、ヨーロッパの自己主張的な個人主義と違って、自己責任を問われることが気になるあまりそうなっている側面があると思います。つまり他人に迷惑をかけちゃいけないという意識が強いんです。

大きな輪で詩を読み、小さな輪 になり詩について感想を話し合 い、グループごとに朗読が行わ れた。詩は、セルビアの現代詩 の中からヴォイスラヴ・カラノ ヴィッチ「天使」、ステヴァン・ ライチコヴィッチ「はるかに」が 用意された。2024年11月 8日に小金井アートスポット シャトー2Fで開催された山崎 佳代子さんのワークショップ 「遊びが命になるとき・詩歌(こ とばうた)」より。 撮影:松田洋一

大きな輪で詩を読み、小さな輪 になり詩について感想を話し合 い、グループごとに朗読が行わ れた。詩は、セルビアの現代詩 の中からヴォイスラヴ・カラノ ヴィッチ「天使」、ステヴァン・ ライチコヴィッチ「はるかに」が 用意された。2024年11月 8日に小金井アートスポット シャトー2Fで開催された山崎 佳代子さんのワークショップ 「遊びが命になるとき・詩歌(こ とばうた)」より。 撮影:松田洋一

大きな輪で詩を読み、小さな輪 になり詩について感想を話し合 い、グループごとに朗読が行わ れた。詩は、セルビアの現代詩 の中からヴォイスラヴ・カラノ ヴィッチ「天使」、ステヴァン・ ライチコヴィッチ「はるかに」が 用意された。2024年11月 8日に小金井アートスポット シャトー2Fで開催された山崎 佳代子さんのワークショップ 「遊びが命になるとき・詩歌(こ とばうた)」より。 撮影:松田洋一

──AA

今では日本人の15人に1人がうつ病とも言われていますが、自己責任論は見直さなければいけないタイミングにきていると思います。

山崎

うつ病はエゴイズムの病気だとセルビアの精神医学者のヴラデタ・イェロティッチ教授が言っていますが、人間が自然とのつながりをどんどん切り離していく寂しさもひとつ背景にあるでしょう。日本だけに限らず、スマホが発達して、とくにAIが教育や育児の中に入り込み、人間同士の触れ合いが希薄な社会になってきていますよね。そういうことが日常化すると、心が開けなくなる雰囲気になるんです。

エゴイズムはわがままではなく、他者との関係性が切り捨てられていく中で起こるものだと思います。地域の共同体が失われて、家族などの横のつながりがどんどん希薄になっていくと、個としての「私」がすごく強調されてしまう社会になってしまいます。でも、人間はひとりでは生きられない存在で、だからこそ家族があるし、家族を亡くしたときには、周りの人がその人を守ることができます。

私がベスナさんのワークショップでひとつ学んだのは、人間は輪の中で生きているということ。だけど、それは一人ひとりが大切にされながらの輪。つまり、一人ひとりを大切にするあまり、人とのつながりが見えなくなっているわけではなく、輪が強調されることによって、一人ひとりの自由や感性を無視するわけでもありません。

例えば、日本でも昔は結ゆいという相互扶助を意味する言葉がありましたし、セルビアにも同じような関係性のモーバという言葉があります。人間は、昔からみんなで一緒に働き、その中で歌をうたったりお酒を飲んだり、遊びながら何かを一緒につくっていくことをやってきたわけですが、それはある意味では本当に創造的な行為だと思います。

芸術的な行為というものは、人類が綿々と伝えてきた民謡や民話のようなものの中にもありますから、そこを活性化すると、私たちは本当に豊かになれるのではないかとも思います。

芸術は、言葉にならない 世界に触れる手段

──AA

最初の内戦のお話しで、国がストーリーをつくり、ステレオタイプからはみ出たものを排除するとおっしゃっていましたが、言葉や物語というものは、ときに戦争を生み出す材料にもなってしまうものでもありますね。私たちは言葉や物語というものにどのように向き合えばいいのかと思うんです。

山崎

言葉にもいろいろあって、政治や法律や理論的な研究の言葉などは意味をひとつに絞っていくような世界としてあります。例えば、法律文でいろいろな意味にとれるような言葉になっていたら悪用されてしまいますから、ブレないようにあのような言葉遣いになっているのですね。けれども、政治家がよしとしたことをやってみたら改悪だったとか、農業を近代化しようとして農薬を開発したら土地が荒れたとか、人間が理論や技術を駆使してやった結果、社会や環境をダメにしていくことが歴史を通じてたくさんありますよね。

この世界には言葉で説明しきれないことがたくさんあり、私たちの人生もひとつの意味ではなく、いろいろな意味が束になっているものです。そういった言葉や理屈では測れないような何かを感じ取り、訴えられるのが芸術の力。人間の表現手段は言葉だけではないですし、言葉では言えないことを表現する手段があるという認識を大切にしたほうがいいですね。

実際に絵や音楽や演劇などを実践していると、私たちを取り巻いている世界のいろいろな意味が見えてきます。ですから、子どもの頃から絵を描いたり音楽を聞いたり、またそれだけではなく、輪をつくり、表現されていることの繊細なニュアンスについてお互いに聞き合い、意見を交換するのも大切です。 創造的であるということは、何か目に見えた結果があるからとか、出来上がったものがあるからということではありません。 私は、大学で教壇に立っていたときに、学生によくこんな話をしていました。

例えば不条理で正義がないような、嫌なことがたくさんあるような社会に生きているとしても、少なくとも教室の中では、ルールをつくり、お互いに尊重し合おう。もしそれができたら、私たちは何かを創造したということ。それは見えないものかもしれないけど、ないものをつくるということこそ、いちばんの創造的な力なのだと。