全8回のワークショップについて

[田中]

今回、全8回の連続ワークショップということで、回数が多いなと思いましたが、そのあたりはいかがでしょうか?

[花崎]

本当はもう少し多くしたかったんですがスケジュールの都合で8回になりました。

[井尻]

1回のワークショップの時間も、2023年度は2時間でしたが、実施する中で「やっぱり時間が足りないね」「もう少し話をする時間が欲しいね」って花崎攝さん(以下、せつさん)たちと話していました。そこで、今年度は1回2時間半にしたんです。1回2時間半で計8回のワークショップは、私も、けっこうボリュームがあるなと思います。そのことが参加を申し込む際にハードルになってしまうんじゃないかなと心配もしましたが、参加者の方々と時間を重ねていくこともこの企画だからこそできる重要なことだなと考えて、この日程で落ち着きました。もちろんそれで参加申し込みを見送った方もいらっしゃるとは思うのですが、30人を超える方にお申し込みいただけたのはとても嬉しかったです。ただ、結果、会場の都合等もあり、全員にご参加いただけなかったことは申し訳なく思います。

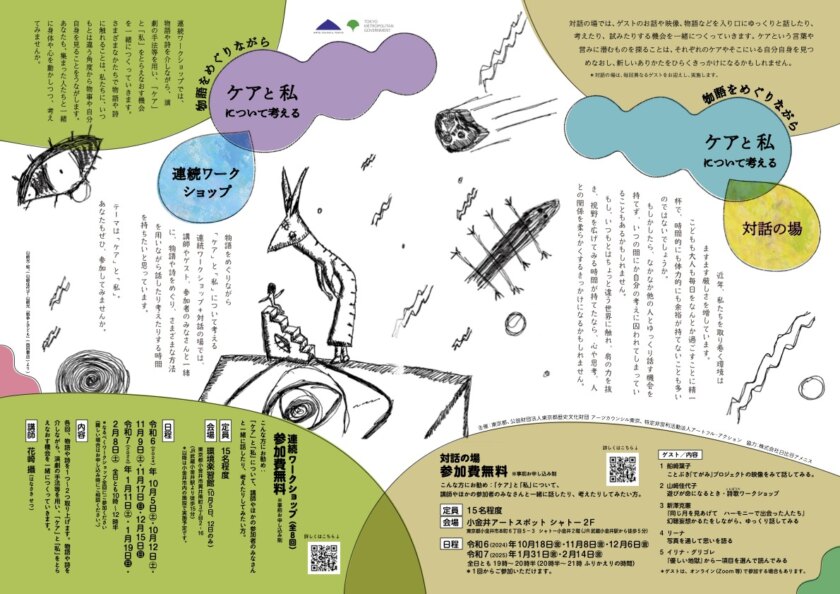

初回は、「お互いを知り合う」をテーマに、短いワークをいくつか行った。名前を使ったゲーム。水袋に触れる。3人1組になりイメージをつくる、2組になり似似顔絵描き、他己紹介など。(撮影:NPO 法人アートフル・アクション)

物語が他の人と出会うためのブリッジになる可能性もあるんじゃないか

[宮下]

今回、「物語」をテーマにしたのは、私は物語というものが他の人と出会うためのブリッジになる可能性もあるんじゃないかなと思ったからです。私は昔から物語に興味があって、人間に対する理解を深めることを手伝ったり、誰かと何かを共有する媒介になったり、自分自身について考える足がかりになったりする可能性がすごくあるように思っているんですね。何よりも、物語が想像力を拡張することに面白さを感じます。

このプロジェクトでずっとせつさんとご一緒させてもらってきて、ぜひせつさんと物語について一緒にやりたい。そうしたら、私が思っている以上のことが展開されるのではと思いました。

[田中]

せつさんは、今回のテーマ「物語」をどのように捉えていましたか? 各回で扱う本は、どのように決められたんですか?

[花崎]

まず、全回を通して同じ物語を扱うのではないというのが企画の前提だったと思います。そのうえで、各回2時間半という時間の枠で、毎回違う物語を扱うことはやってみたら結構難しかった。ワークショップの場で読むことを想定すると、あまり長いものは選びにくい。それから、チラシを作成した時は、まだ参加者の人たちが見えていなかったこともあって、ワークショップが始まって、参加者の皆さんと会って、これにしようかなと決めたテキストも多かったんです。結果、チラシに記載した案とは違うものを多く扱うことになりました。

参加者の方たちがとても素晴らしくて、非常に能動的に参加し集中してくださった。すごいなと思いながら毎回いたんですね。それで、始まる前はいわゆる物語、フィクションを中心にと思っていたんですけれども、途中から、例えば『小山さんノート』だとか、いわゆるフィクションとしての物語ではなくて、現実に、誰かが具体的に経験したり思ったりしたことを書いたテキストも採用させてもらうというふうにシフトしていきました。

[井尻]

チラシ作成の際にせつさんに物語の候補は出していただきましたが、そこで最終決定せずに、参加者の皆さんの顔ぶれやワークショップでの様子を見ながら、「次はどんな物語を扱おうか」って毎回検討しながらプログラムを進められたことは良かったと思います。

[花崎]

私も一緒に検討できた時間が有り難かったですね。そんな中で、私だからやれることを思い切って入れたいという気持ちになりました。私が関わらせてもらった『小山さんノート』とか、ダルク女性ハウス*の方が書かれた『生き延びるための犯罪(みち)』とか、そういうものを巡って、参加者の皆さんと一緒にやってみたいなと。途中で、井尻さんから、否定的な意味ではなくて、女性の話題が多いという指摘がありました。確かにそうだなと思ったんですね。一方で、まあしょうがないかなっていうか、私がやらせてもらっているから。私は中立的にというかね、全方位的にっていうタイプじゃないんですよね。やっぱりかなり偏っているから、しょうがないかなと(笑)。参加者の方にも女性が非常に多かったっていうこともあって進めさせてもらった感じでしたね。

*ダルク女性ハウス:薬物やアルコール、その他の依存に悩む女性たちが回復を目指すための支援施設 https://www.womensdarc.org/

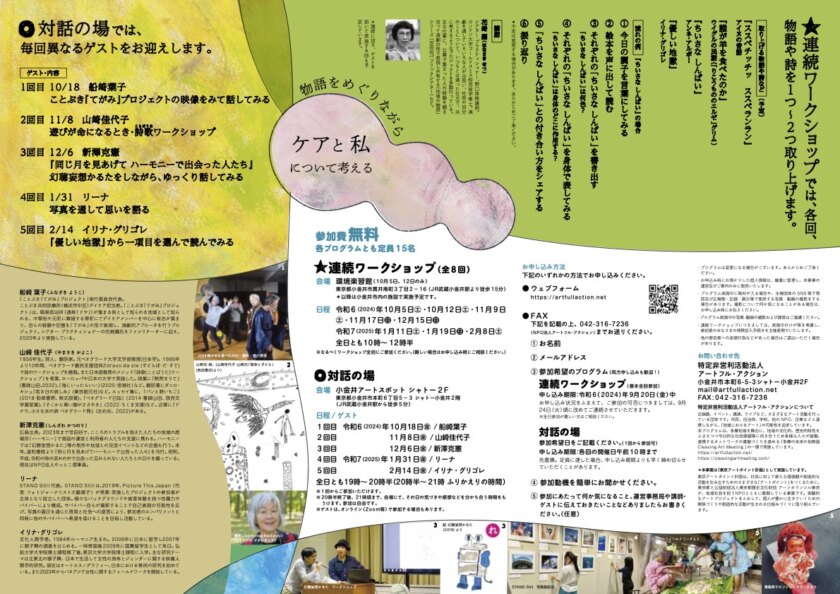

「生き延びるのための犯罪(みち)」を読み、ダルク女性ハウスのモデルを使って、自分のことを表現してみた。自分のイメージに立体を近づけ(位置、距離感、並び方など)「どんな助けがあったらいいか?」「どんな助けがあるから、今立っていられるのか?」などを書き出し、グループで話してみた。

<各回のテーマや取り上げた物語>

2024年

・10月 5日(土)オープニング「お互いを知り合う」

・10月12日(土)『ちいさなしんぱい』(作:アンネ・エルボー、翻訳:木本栄、ひくまの出版、2000年)

・11月 9日(土)『黄金の魚』(作:谷川俊太郎)

・11月17日(日)『おちば』(『ふたりはいつも』(作:アーノルド・ローベル 翻訳:三木卓、文化出版局、1977年)

・12月15日(日)『小山さんが生きようとしたこと』(著:いちむらみさこ)(『小山さんノート』より)

2025年

・ 1月11日(土)『野ばら』小川未明

・ 1月19日(日)『生き延びるための犯罪(みち)』(著:上岡陽江+ダルク女性ハウス、イースト・プレス、2012年)

・ 2月8日(土)ドラトラ(詩劇)

[田中]

私も、時々打ち合わせに参加させていただきました。こういうふうにクリエイションできることがすごく楽しかったです。ワークショップを実施する際は、アーティストにボンッてお願いしますってお任せすることも多いと思いますが、そうじゃないものがもっとあってもいいと感じました。打ち合わせ自体も非常にクリエイティブで、いろんな話ができたのもよかった。このワークショップの現場で立ち上がっている雰囲気が、プログラムをつくっている最中にもありました。トライアンドエラーが常にあったのが良かったと思いました。宮下さんは、そのあたりはどうでしょうか。

[宮下]

次回はどうしようかって話しながらプログラムを進めていくのは、私としてもすごく面白かったです。そして、そこには参加者の存在が大きくありました。「前回こんな感じだったから、次はこうかもね」とか。せつさんと私たちで話をしながら決める。でもその決める時には、参加者と一緒にやった時間があって、次どうしようかっていう話になってる。そういう意味では、ある種の生々しさがあるなと思いました。

それから、せつさんが『生き延びるための犯罪(みち)』をやろうかやるまいかっていうときの逡巡とかね。『小山さんノート』のいちむらさんの文章についてもちょっと長いかな、あるいは参加者の経験とどのように重なるかな、みたいなことも長い時間をかけて話しました。

この「物語」を取り上げることが参加者にとってどうだろう、どういうテーマをどのように皆さんの前に差し出すことができるのかということに対して、戸惑いや熟考する時間があったことが重要だったなと思います。そして参加者の方の反応を受けて、また深まっていくっていう、あたかも問答をするようなつくり方ができてよかったし、そういうつくり方が大事だなと思います。

[田中]

せつさんは、今回の「ケアと物語」というテーマがご自身の興味関心と近かった感じはありますか。

[花崎]

そうですね。近かったとは思います。でもその近さっていう感覚で言うと、そもそも「物語を巡って」という企画なので、自分のパーソナルな部分を直接的に出すという感じではなかったと思います。例えば私自身も、父が介護が必要な状況にあるんですけれども、そこと直接繋げるというよりは、物語が一つ挟まることによって、いい意味でそんなに生々しくならない。物語の世界で遊んで、その中のモチーフを通じて表すとか、何かを挟んで触発されて感じたことを出し合ったり、反射して見えてきたものを拾い上げたりっていう形になっていた。その中で、ずんっと本音というか生に感じておられることとか、経験の断片みたいな部分が入ってくる感じだったと思います。物語が一つの安全弁になったっていうか、肯定的な意味合いで安全を担保してくれた感じがしましたね。

[田中]

全部自分のことをさらけ出さなくてもいい。

手を動かしながら、いろいろ話をするっていいな

[花崎]

そうですね。もちろん、その中で、時々自身の経験についてお話ししてくださる方もいたりして、それはそれでとても良かったです。

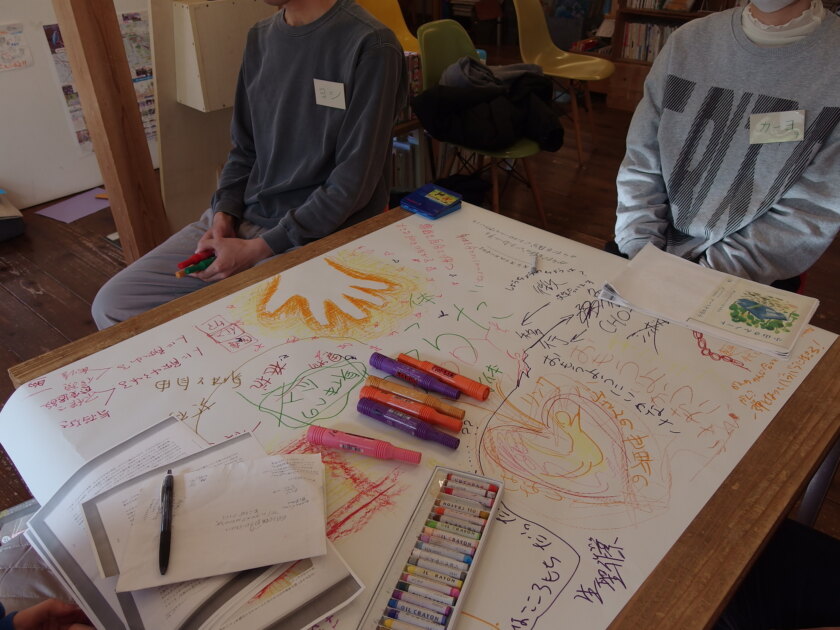

もう一つは、去年は毎回演劇的に展開していたんですね。松村さんも一緒にやっていただいたので、音の要素も大きかった。でも今年はそういう要素もありつつ、紙や布を使ってオブジェをつくったり、絵を描いたりすることが割と多くありました。私が経験してきた民衆演劇の考え方の中では、演劇は総合的な芸術だから美術も音も入っているんですね。なので、私は全然違和感ないんです。そういう手を動かしながら、何かつくりながら、その中でいろいろ話をするっていうのは、やっぱりいいんだなと感じました。

正面に向き合って話すっていう向き合い方ではなくて、紙を折ったりしながら、「私、昨日はね」みたいな。一緒に何かやりながら、手を動かしたりしながらポツポツポツポツみたいな。その関わりはいいな、実はいろんなことが出てきやすいんだなって感じました。

[宮下]

手を動かしていると、視線を合わさなくても違和感がない。何となく2人でいると、喋らなきゃいけないんじゃないかと感じてドキドキするような状況に陥りやすいけど、手を動かすことがあると、黙って手を動かしていても許されるし、動かしながら何か喋ってもそこにいられる。これどう?っていうふうにして向き合うこともできるから、バリエーションは増えるし、安心感はある感じがしますよね。

[井尻]

昨年度の振り返りの中で、「話す時間をもっと取りたいね」という意見があって。どうしたら話せるかなって考えた時に、面と向かって話すよりも何か手仕事的なこととか作業しながらの方が話しやすいかもしれないという話をしたんですね。なので、今年はいわゆる演じるワークだけじゃなく、『黄金の魚』だったら魚をつくってみようとか、『ちいさなしんぱい』だったらクマの帽子とかもつくってクマになってみようみたいなところも自然に入ってきたように思います。

絵本『ちいさなしんぱい』を読んで、クマになってみた。それぞれ自作のクマ帽子をかぶっている。(撮影:NPO 法人アートフル・アクション)

[宮下]

グループワークをしている間は、造形をしたり色を塗ったりするわけですが、それぞれの方の内面ではとても思索的な時間が流れていたように思います。おしゃべりもされていたように思いますが、なんとなくテーマを共有しながら、それぞれがその時に感じていることや思っていることを話す時間に自然となったという印象はありますね。

そろそろ誰かと、何かしたい!って思った

[田中]

開発さんは最初、ワークショップ参加者として申し込まれていましたよね。そこからアシスタントをお願いできませんかという話になったと思うんですが。

[花崎]

私が頼んだの(笑)。

[田中]

応募人数が多かったと聞いて、すごくよかったなと思う一方で、こんなに関心が集まる企画なんだと驚きました。開発さんは、最初何に惹かれて申し込んだんですか?

[開発]

私自身は、自分が今、1歳の子を育てていて、そろそろ誰かと、何かしたい!って思った時期だったんです。そういう気持ちが湧いてきた時期で、しかもテーマがね、ケアだった。毎日、めちゃくちゃケアしてるので。そして、いつもすごく混乱してるというか、客観的に自分を見る余裕なんかなくって、毎日初めてで、毎日乗り越えていて。で、ちょっと自分を外から見てみたいっていう気持ちになった。それで、参加したいなって思ったんですね。このチラシをぱっと見たときの印象とか雰囲気で、これは面白そうだなと予感しました。

[田中]

何か、こんなワークショップかなというイメージはありましたか?

[開発]

いろんな人の体験談が聞けそうだなって思いました。うん。体験談って言うのかな。いろんな人がいろんなことを思ってて。毎日爆発しそうになってて、それがぶつかり合う場所になりそうって思った。

それから、物語をみんなで読んで、何か一緒につくることが楽しそうって思ったんですね。ケアというテーマに向き合うのだから、切実なものを抱えながらも、やっぱり基本的にはみんな楽しいことを求めてこの場に集まってくるのではないかと思いました。

「おちば」を読み、外を歩き(落ち葉を見る、拾う、踏む、掃く、集める、山をつくる、また散らす)、草野心平の「勝手なコーラス」の好きな箇所を参加者の指揮に導かれて声に出した。即興のコーラス。

「一緒につくる場」をつくる

[田中]

今回、参加された方はどのような方たちだったんでしょうか?年齢層はどうでしたか?

[宮下]

20代から70代までいらっしゃったように思いますね。40代、50代の方が多かったかな。

[開発]

演劇ワークショップに参加した経験がある方ばかりでもなかったですね。「子供のころはこんな風に身体を動かしていたかも」「そういえば、こういうことをしてると私、元気出るんだった」「思い出した、なんかこの感じ」というようなことを実感しながら、毎回自分自身を発掘するような感覚で集まって下さっていたのではないかと見ていて感じました。

[宮下]

回を重ねて、7回目くらいまできて、参加者からいろんな話が出てくるようなところもあったように思います。それから、アンケートに「花崎さんはファシリテーターでもあり、それ以上に常に、上から目線がいっさいなく一緒に考えよう〜という空気感を纏っており、唯一無二の存在なのではないでしょうか」と書いてくださった参加者の方がいらっしゃいました。その、一緒に考えていることは、私たちが何かをやるときにはすごく大事なことだと思っています。それを受け止めてもらえたのは嬉しかったですね。

[花崎]

でもちょっとミスをしてしまった回もありました。ワークショップの中で、私がプロセスを1つ端折ってしまったんです。回を重ねていくうちに2時間半の枠に収まらなくなっちゃって、「今日は時間枠に収めよう」と思って、そっちに私の気持ちがいってしまいました。

[田中]

回数を重ねていくときに内容も時間も何もかも全て収まってうまくいくことはあり得ないですよね。もちろんやり直すことはできないのですが、接続するものがもう少しあればよかったというようなことがみんなで共有できるなら、そのこと自体は良いことだと思うんです。

こういった意味でも、このワークショップでは参加者と一緒に場をつくることができていたんだなと感じています。一緒に場をつくるっていう感覚をどう持つかが、今、すごく難しくなっているなと思うんです。

[宮下]

まさしくそうですね。私は教えるー教えられる、あるいは与えるー与えられるという関係は本当に面白くないと思っていて、参加するすべての人がその人なりの切実さを持ってその場に居合わせることができるといいなと思います。もちろん、それぞれの役割や責任はありますけれどね。それを踏まえつつ、私たちにとっても生き生きとした発見や揺り動かされることがある方がいい。大袈裟な話ですけれど、尊厳の問題とも関わると思っています。絶対的な塊としての個人があるわけではなく、場や状況に染み出しあいながら関係ができている瞬間は、自分以外の人がどのような属性であるか、性別であるか、みたいなことと関係ないですよね。

[田中]

例えば福祉施設や学校、職場もですが、役割分担が非常にはっきりされている。支援する人とされる人、先生と生徒児童、上司と部下みたいになっていて、その役割や立場で過ごしてしまうところがある。そうすると、一緒に働くけど、トップダウンだったり、決定権がどちらにあるかが明確だったりする。物事を進める時に必要な場合もありますよね。でもそれだけでは息苦しい。このワークショップでは、みんな正解がわからない状況で進んでいるから、誰かが何かを決めて他の人はその通りに動くというのだけでは終わらない。それがすごくいいなと思いました。

[宮下]

ワークショップは、そうあるべきだと思います。講師もスタッフも参加者も一緒に場をつくる、そういう場が生まれてくるのがいい。必ずしも計画的にできることではないけれども、すごく大事だなと思います。それは参加者の方にも伝わっていたんじゃないかな。ある方が「すごいねここは」って帰り際に言われたことがあって、とても印象に残っています。

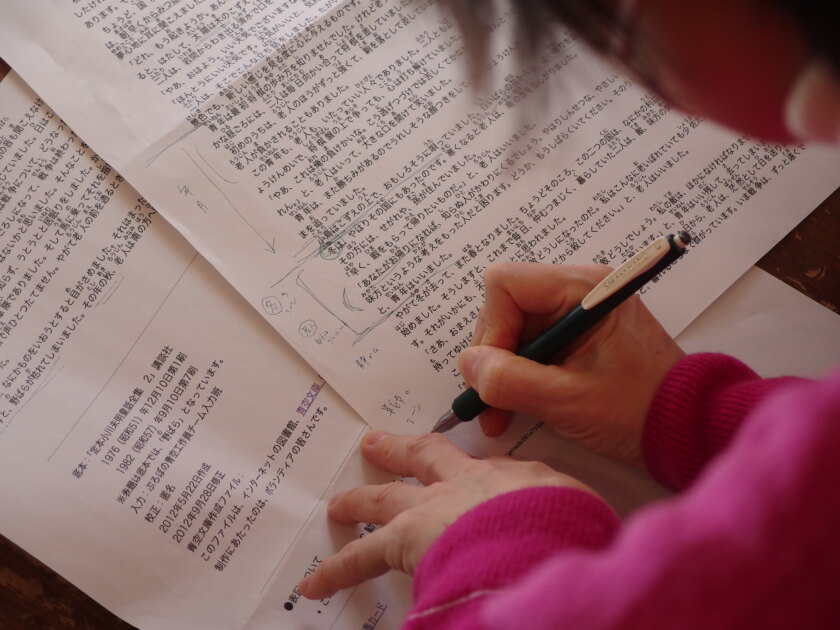

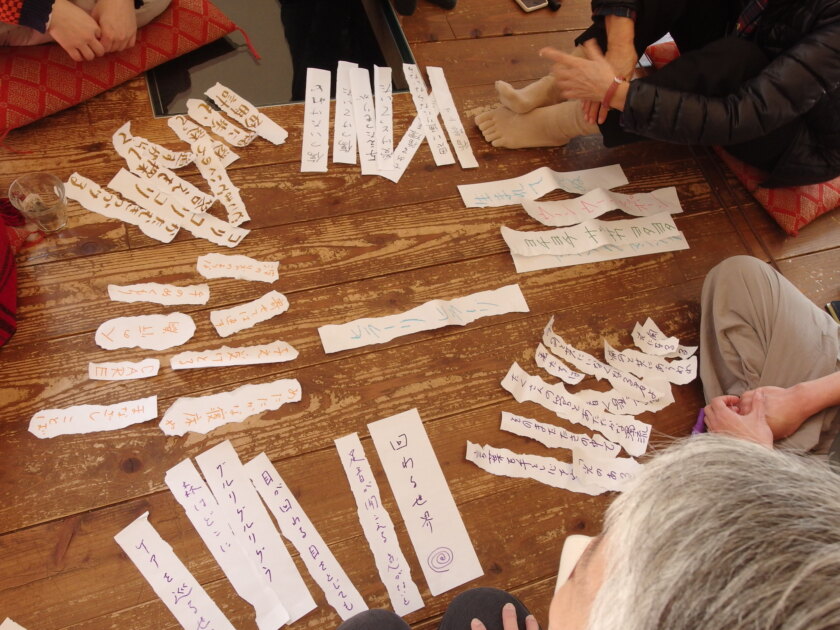

「小山さんノート」より「小山さんが生きようとしたこと」を読む。テキストから一節を引用してコラージュをつくり、ワールドカフェっぽいことをしてみた。トピックは「からだ」「頼る」「医療」。

ケアとは何か

[田中]

今の話がまさにケアそのものの状況なのかもしれません。場のあり方自体が、ケアというか。

以前打ち合わせで、ケアとは何かという話になった際に、欠けてしまったものを再現するというのではないという話になって。「埋め戻すのではなくて、新しく見つけていく」って。それが、すごく腑に落ちたんです。それは必ずしも正しいとされる状況にはならないかもしれない。それでもその場にいる人たちと一緒につくっていけることだと思うんです。

[宮下]

マイナスを埋めることが制度的なケアであると思われがちだけど、私は何となくそれだけではないんじゃないかなって思うことが多いですね。損なったかもしれないものを埋めることがケアっていうふうに言ってしまうと、ケアっていうことが狭くなってしまう。

[花崎]

社会的には難しいと思うんですよ。障害があるとか、いわゆる障害じゃなくても高齢になってきてそれまでできていたことができなくなるとか、そういうことは社会的にみると、いろいろ不具合が生じがちだと思うんですけど、アートとか演劇とかは、そうじゃない視点を大事にできる。社会的なできるできないとか、稼げる稼げないとか、優れている優れていないとか、大雑把にいうと、経済を中心にしたお金に換算できるかみたいなことではない視点ですね。このワークショップの場合は、日常と地続きなんだけど、日常とは少し違う価値観や視点も尊重されるというか、大事にされる。そういう場や時間を持てることが、すごく人を元気にするんじゃないかなと思うんですね。

やっぱり一歩外に出ると、どうしても、お金を稼げるかとかメリットはあるかみたいなところで物事が判断されがちだから。でも例えば、お金を稼げなくても、この場ではとても魅力的だし、とても重要なメンバーの1人だということがある。そのことを、多分ご本人も感じているし、他の人も感じているみたいな場をつくることが重要なんじゃないかな。

[田中]

ワークショップでは「みんなで考えて、どこかにたどり着く」ようなことが良いこと、良い状況とされてましたよね。みんなでたどり着かなきゃいけないので、効率的にいくことよりも誰も置いてきぼりにしない方が重要になっていたり。その人がやらないのはもちろんいいんだけど、置いてはいかない。いろんな人が一緒に行けるとこまで行くぞとなっている。社会では、役に立つ立たないとか、何の意味があるんですかということがすごく多くて、そればかりになっちゃうとしんどいなと、私自身は感じています。すぐに「こんなふうに役立ちました」と言えないようなことでも、例えば「人が集まって話をして、またいつもの生活に戻る」ことが重要だということがありうるんですよね。

[宮下]

想像力の問題だと思うんですよね。想像するっていうことが、しかもその想像が、それぞれの人が思い描くことは全部違うけど、何かを思い巡らしている。それが少しずつ、もしかしたら重なりあったり刺激し合ったりするかもしれないけど、いいも悪いもない。だけど何かをみんなが思い巡らしているっていう、その想像する力って、実はすごく大きいだろうなと思います。目に見えることだけでなくて、背景にあること、起こりえなかったこと、生きられなかった時間に思い巡らすようなことは、実は結構大事ではないかと思います。

[開発]

今、スマホもあって、みんなずっと情報を頭に入れていて。電車に乗っていても、ずっと動画や音が流れていて、情報としてはすごい量が入ってきているけど、実際に集まって何かしたり自分で手を動かしてつくったりすると、また違うことに気がつく。

[田中]

同じ空間で会うことで得られる情報量は多い。実際に会って、目の前で話すことから得るものは、すごく多いと思います。それから、みんなでやるということも大きいですよね。誰かと一緒にやると思いがけないことが出てくる。1人でも想像することはもちろんできるけれども、誰かがいると加速される。他の人の想像力も借りられますよね。一緒にやる、一緒に時を過ごすということ自体に価値がある。それが演劇の面白いところの一つだなと思いました。

[花崎]

そうですね。ワークショップの会場だった環境楽習館という場所の良さもあったように思います。床が木製で、周りが少し開けていて、光が窓から入ってくる感じとか、ああいう環境にも手助けしてもらっていたように思います。

[宮下]

光が入ってくる窓に何か貼ったりとかすると見え方がまた変わったりして楽しかったですね。

[開発]

毎回、合同展覧会みたいな感じになってすごく印象的でした。テキストを再構築して、それをみんなで飾り始めて、思ってもない展開になったというか、ビジュアル的な作品にまで昇華されて。でもあれは、何も関係ない人がいきなり会場に来て貼ってあるものを見ても、よくわからないだろうなと思うんですよね。みんなで一緒につくっていっているからこそわかる素晴らしさみたいな。

詩人・谷川俊太郎の作品『黄金の魚』を読む。いろいろな読み方を試したり、黄金の魚を描いたり、つくったりしてみた。(撮影:松田洋一)

[花崎]

「素晴らしい!」って思って楽しくなる、そういう感覚を持てることがすごく大事なんですよね。それはね、嘘をつくと絶対ばれるんですよ。だから、本当に新鮮に受け取る。それは本当に楽しいことだなって思うことが、進行役としては大事。そういう身の置き方をすることがとても大事だと思うんですね。

[田中]

常に新鮮であることは、難しいですよね。これまでの経験の中でできた引き出しで、その場をやり過ごすことはできますが、面白くなくなってしまったり、消耗したりしてしまう。相手に対して好奇心をどこまで持てるかが大切だと思います。

[宮下]

その相手に思いを寄せるみたいなことが、もしかしたらケアかもしれない。それはどんな状況であれどんな理由であれ、そこに好奇心を持つということが一つのケアの関係性なんじゃないかなと私は思うんですね。

[花崎]

ハイアートでは、いわゆるアーティストが「自分はこうだ、こういう表現だ」っていうふうにして出すのが本流ですが、コミュニティアートでは、アーティストは参加者とテーマにかかわる何をどのようにできるかだと思います。特に演劇の場合は、複数の人と一緒に何かするっていうことが前提になる。

こうしたワークショップで、グループで表現する際には、参加者がアイディアやイメージを出し合って、個々の提案を受け取って、グループの表現を探っていく。そうすると、いつも自分のアイディアが通るわけじゃない。妥協とは違うんだけど、一人では思いつかなかった発想や、何かと何かを合わせてみたら思いがけないイメージが生まれた、あらあらこんなものができた!?とか、思いがけないことを発見したとか、今回はこれです、みたいなことを繰り返していくことになると思うんですね。実は個人的な不満はあるかもしれないし、叶っていることと叶っていないことがあって、しかも綺麗な完成形にはならないかもしれない。むしろいろいろ異質なものが合わさったり、混じり合ったりして、生まれることやものを享受するというか、愉しめるといいなと。だってその人たちと一緒だから生まれたものなんだから。そういう意味で唯一無二。いわゆる作品の評価、あるいは市場価値で計るものとは違う意味や価値を見出していく。そういうなかで、自分はここにいてもいいかなとか、やり続けてみるかとか、その場におけるある納得を得る。そういうのを繰り返しながらやっていけるといいのかな、と思います。

「野ばら」を読み、3グループに分かれて、「野ばら」を身体と声と音で表現してみた。発表し、お互いに見合い、振り返り、感想を共有した。

[田中]

生きていくために必要なことですよね。というのも、最近「自分が心地いいか否か」ばかりになっている気もしています。正しいと誰かが決めてくれたものしか納得できないとか。曖昧なことや、受け入れがたいが1回飲まなきゃいけないことが世の中にはたくさんありますよね。きちんと均整が取れた状態をみんなが求めがちで、でこぼこした状態、譲れないところと譲れるところがあって変な形であるということを認めにくくなっているように感じます。みんなで決めて納得することにチャレンジする時間や場所があまりにもないのかもしれません。だからそういうことにトライできるこのワークショップのような場は大事だと思います。

[宮下]

みんな「正しさ」が大好きなんだよね。

[花崎]

それは、自分で自分を縛っていくことにも繋がってしまう。それがいきすぎると窮屈になりがちなのかなと思いますね。

これからのこと

[田中]

最後に、これからこんな場所があったらいいなとか、こういうことをやっていきたいなということをお伺いしたいと思います。

[井尻]

ワークショップに参加した方が「参加してよかった」って思ってくださったことが本当によかったと思っていて。そういう「参加してよかった」と思える場がいろいろな人の生活の中にあることが、日々を生き抜く上で大事なんじゃないかなと思います。

今回のことに関して言えば、「こういう知識や技術が身につきます」という内容のワークショップではない。チラシの抽象度も高かったと思うし「実際に何するかはよくわからない。でも何かありそうかな」っていう人たちが来てくださったと思うんです。だからこそ、いわゆるコンテンツを消費するというだけではないその場への関わり方をしていただけたのかな。それが例えば、アンケートに参加者の方が書いて下さった「タイトルに惹かれて、どんなことをするのかわからないまま申し込みをしたのですが、毎回、初めての経験(やったことがないことに挑戦する、感じたことがない感情に気づく、考えたこともなかった事実を知るなど)があって、とても刺激的でした」といった感想、「参加してよかった」という実感につながったのかなと思います。1回1回、その場でしかできない、その場でしか過ごせない時間を過ごして帰るっていう感じがあったんじゃないかな、と。ただこれをこのままパッケージ化して他のところでやってもそうした実感が得られる場に必ずしもなるわけじゃないですよね。そうじゃない方向性で、でも今回のような場が持っているものが受け継がれていくような場をつくっていきたいと考えています。

[開発]

月に1回でもいいと思うんですけど、連続で、例えば1年間とかっていうワークショップをやったら、いいんじゃないかなって、参加者の方たちを見ていて何となく思いました。やる内容はもしかしたら何でもいいような気もする。それぐらいの頻度で集まって。

[宮下]

ただ集まるっていうことも大事かもしれないね。

[開発]

そういう場を求めている方が多いような気がしたし、私もそういうところがあったら行きたいなあって思います。あとは、詩や小説といった文学作品を自分がめっきり読まなくなってしまって。昔は本が大好きだったんだけれども、隙間の時間でぱっと見れるYouTubeとか映像とかを見ることが増えて。だからこの物語を紹介してもらってそれをみんなで読むっていうこと自体がすごく面白そうだと思ったんですよね。小説だとその場で読むにはちょっと長いから、例えば詩を毎月1個ずつ読むとか、そういうのも面白いなと思って。声に出して読むのとひとりで黙読するのとは違う気付きが得られますよね。

[宮下]

そのぐらいの緩い枠組みはいいですね。その場その場で、思いついたことや湧き上がってきたことを受容する隙間がある場になりそう。やっぱり余白が大事ですよね。

[開発]

せつさんのようなキュレーターがいて、その人が選んだ本とか詩を読んでいく場はいいな。それで、その場が熟成されてきたら参加者同士で読みたいものを紹介したりしてもいいなと思います。

[宮下]

いわゆる読書会とは違って面白いかもしれないですね。一つの詩をいろんなふうに味わう。音楽をやってみるとか。

[花崎]

私がこういう活動を始めた頃とは社会状況も大きく変わっていて。あの頃は、まず会って話そう、人と集うことが力になるという実感を持っていた時代だったと思うんですね。けれども、今は、余裕もないし、人に会うのも結構大変になってきているように思います。

インターネットも普及し、最近だとコロナ渦があり、経済も変わり、政治も変わりで、人々が孤立していっている感じがすごくあって。人が集まってなにかをするっていうことの価値が、コロナ渦を経て一方では見直されてきているとは思うんだけれども、一方ではさらにハードルが高くなっているっていうか。恐れがあったりね。オンラインミーティングとか、選択肢が増えたのはいいんだけど、集まって何かやってみて楽しいってことを経験できる場はもっとあってもいい。

あと、私より若い人たちが、いろいろ始めていますけれども、なんかきちんとやんなきゃいけないとか、ルールが先にあって、そこに合わせていく、あてはめていくって感じがする時があったり。演劇とかアートっていうものが持っているアナーキーさがあまり感じられないことがある。例えば劇場でやっているワークショップは、学校とは違う場をどうやってつくるかということに私は関心があって、そこが大事だったんですね。でも、今は劇場でみんなで調和的にその時間を過ごそうということが優先されている感じがあったりして。アートを中心にする時は、無法地帯とは全然違うけど、常識的なことや規律訓練とは別の見方が排除されない場所、ここではいわゆるいい子じゃなくてもいいっていう場所をいかに生み出していくかがすごく重要だと思うんです。

[宮下]

参加者のお一人が展覧会の案内状を送ってくれました。展覧会に行ったらその場所がとてもいい感じだったんです。展示されてるものや置いてあるものがいい意味でとてもプリミティブで力強くて、シンプルなんですね。私も3歳ぐらいの時はこれができたはず(笑)。でも60年経ってなぜこれができなくなったんだろうかってちょっと落ち込んでしまいました。私は自分自身の原初的なところに戻りたいなと思いました。社会通念とか教育など身につけてしまったかもしれないものをどうやって落としていくのかを考えたい。抽象的ですが、それはもしかしたら、人が既成の正しさの中で窮屈になってるような状況で、それをほぐしていくことができるのかということとも繋がるかもしれません。

それぞれの背景を持つ人たちが、その人自身として居ることができるということがとても大切ではないかと思います。そこで自ずとケアのあり方も見えてくるのではないかと希望します。

最終回はドラトラ(詩劇)という手法を用い、グループ詩をつくった。ケアについて個人で詩をかき、それを解体し、グループの人の言葉とつなげ、組み合わせた。

◼️座談会 参加者プロフィール

花崎攝(はなさき せつ)

シアター・プラクティショナー、野口体操講師。

ロンドン大学ゴールドスミス校芸術学修士。演劇を通していろいろな人が出会い、社会や自分のことについて、いつもとは違った仕方で、共に考えるようなプロジェクトを多数行っている。主な仕事に、公募で集まった人の経験を聞き合って演劇の形で表現し共有する「地域の物語」シリーズ(世田谷パブリックシアター)など。

田中真実(たなかまみ)

認定NPO法人STスポット横浜 副理事長・事務局長

大学では地理学を大学院では都市計画を学び、地域と芸術文化の関わりについて関心を持つ。2008年よりSTスポット横浜に入職。教育や福祉分野でのアーティストによるワークショップなどのコーディネート、芸術文化分野の助成事業などを通して、芸術文化分野での中間支援のあり方について模索し続けている。

開発彩子(かいはつあやこ)

ワークショップファシリテーター/企業組合演劇デザインギルド所属

武蔵野美術大学在学中に演劇を始める。ワークショップの技法とはまちづくりの現場で出会った。世田谷パブリックシアターでの子どものワークショップアシスタントをはじめ、演劇ワークショップを多数経験。精神障害者福祉施設でのアート担当講師としても勤務中。

◼️撮影者の記載のない写真 撮影:HATO文化編集部

(2025年3月29日 編集:井尻貴子)